LA PEDAGOGIA DI M. SPERANZA: UNA LUCE ACCESA

NELLA STORIA DEGLI ANNI ‘30

PANORAMICA POLITICA, SOCIALE E RELIGIOSA

PANORAMICA POLITICA, SOCIALE E RELIGIOSA

Per capire bene

l’importanza dell’opera educativa di Madre Speranza Alhama Valera nella

Spagna degli anni ‘30, bisogna avere una visione, almeno generale, della

situazione storica, socio-economica ed educativa che viveva la Spagna della

prima metà del XXº secolo.

Non vorrei dilungarmi

sull’aspetto

storico, ma credo necessario fare alcuni accenni a

questa situazione perché possiate capire l’enorme servizio sociale e nello

stesso tempo misericordioso, che Madre Speranza svolse a favore dei più

piccoli e bisognosi, i poveri , soprattutto dei bambini, dei

giovani e delle loro famiglie.

Nel periodo che va

dal 1920 al 1950 possiamo dire che esistevano due Spagne molto diverse:

-

Una Spagna idealizzata,

romantico-nazionalista, sostenuta dai mandatari, propria della nobiltà,

e da una plutocrazia industriale, formata da i pochi ricchi.

-

Un’altra Spagna, più numerosa, povera e

disorganizzata, quella del popolo; caratterizzata da un grave problema

agrario-latifondista, e da uno sviluppo industriale scarso e retrogrado.

Il 14 aprile del 1931

il re Alfonso XIIIº capì che il suo regno era finito e partì per l'esilio.

Quello stesso giorno alle 18,45 fu proclamata la IIª Repubblica Spagnola.

Così dall'aprile 1931 al luglio 1936 (5 anni) si ebbero ben ventinove

governi con 10 diversi Presidenti, col predominio tanto della destra come

della sinistra, sino ad arrivare, durante la guerra civile, alla dettatura

del proletariato. (

Eduardo Mendoza,

Riña de Gatos)

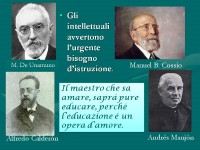

Molti intellettuali

alzarono la loro voce contro il caotico regime politico, ma dovettero

abbandonare la Spagna ed intraprendere la via dell’esilio; fra loro: lo

scrittore Miguel de Unamuno, il filosofo Ortega y Gasset, il medico Gregorio

Marañón, il pedagogo Fernando de los Ríos, il poeta Antonio Machado, e tanti

altri.

Il programma tentato

dagli uomini della IIª Repubblica era molto ambizioso comprendeva: la

europeizzazione del Paese, la liberalizzazione dell'insegnamento, una

maggiore attenzione alle rivendicazioni operaie. Ma, naturalmente, questo

tentativo di riforma trovò come oppositori i latifondisti, quasi tutti

nobili, i finanzieri e gli industriali. Combattere queste forze e nello

stesso tempo procedere alla riforma dell'esercito e dell'Amministrazione

dello Stato era un compito molto superiore alle possibilità dei partiti

repubblicani; molto di più se si considera che, per la loro violenta

aggressione ai principi religiosi del popolo, si alienarono le simpatie

delle classi medie e della maggior parte del popolo. La società spagnola si

divise in due settori definitivamente avversi: quello dell'"ordine" e quello

della "rivoluzione".

Altri problemi che

doveva affrontare la Spagna dell’inizio del secolo XX° erano: la mortalità

infantile - molto superiore alla media europea - e l’immigrazione verso le

grandi città.

Tra il 1.900 e il

1950, alcune città come Madrid, Bilbao, Oviedo e San Sebastiano triplicarono

la loro popolazione. Queste moltitudini, che riempivano le città, erano

stata spinte dalla miseria e dalla fame ad abbandonare i campi e portavano

in fondo al cuore il risentimento e l'odio verso le classi privilegiate (Cf.,

I Santi Innocenti di Miguel Delibes).

La IIª Repubblica e la

religione

L'atteggiamento della

IIª Repubblica nei confronti della religione fu veramente

contraddittorio, perché, sebbene da una parte manifestava la più completa

neutralità al riguardo (l'articolo 3° diceva esattamente: "Lo Stato spagnolo

non ha una religione ufficiale"); dall'altra cercò di portare avanti una

politica anticlericale e antireligiosa, in evidente contrasto con i

sentimenti religiosi della popolazione, nella sua quasi totalità cattolica.

Infatti, abolì molte Congregazioni religiose, perché, a giudizio dei

governanti "potevano costituire un pericolo per lo Stato".

Le Congregazioni

rimaste in vita furono considerate delle "associazioni", soggette ad un

particolare statuto, che fu pubblicato nel 1933. Secondo questo statuto

tutte le Congregazioni dovevano presentare annualmente allo Stato il conto

esatto delle entrate e delle uscite. L’articolo 26 sopprimeva il contributo

dello Stato ai sacerdoti e proibiva al clero, regolare o secolare,

l'esercizio dell'industria, del commercio e dell'insegnamento. L'articolo

concludeva dicendo che tutti i beni delle Congregazioni religiose potevano

essere nazionalizzati..

Pio XI nella sua

enciclica "Dilectissima nobis", rendeva note tutte le vessazioni subite

dalla Chiesa in Spagna, e le paragonava con quelle subite in Messico e in

Russia.

Dalla persecuzione

delle idee a quella delle persone il passo fu breve. Il 15 aprile 1936 Calvo

Sotelo, nell'assemblea di "Las Cortes", dichiarava che dal 16 febbraio al 2

aprile si erano incendiate, insieme ad altri stabilimenti pubblici e

privati, 36 chiese. Una raffica di sangue e di furore si era scatenata sulla

Spagna, producendo, in appena un mese e mezzo 345 feriti e 74 morti. Questo

numero di martiri crebbe durante la guerra civile del ’36. Le vittime

religiose arrivarono a 6.832, tutte loro nel territorio repubblicano, fra le

quali 13 vescovi, 4.184 sacerdoti, 2.365 religiosi e 283 religiose.

Il professore J.

García Carrasco interpreta così questo attacco alla Chiesa:

"La rabbia degli

anarchici spagnoli contro la Chiesa è la rabbia di un popolo

intensamente religioso che si sente abbandonato e deluso. I preti e

i frati lo avevano abbandonato in un momento critico della sua

storia per buttarsi in braccio ai ricchi... Perciò quando si

lanciarono alla lotta per la loro utopia cristiana, non fu con la

Chiesa, ma contro di essa. Persino la stessa violenza può essere

qualificata come religiosa"

Vedremo come la Madre

ha una concezione molto simile.

Situazione educativa

Situazione educativa

I fini educativi in

quell'epoca riflettevano uno spirito classista, opposto

all'aspirazione, oggi generalizzata, di democratizzazione dell'insegnamento.

Esisteva una scuola

che godeva di grande prestigio, portata avanti dagli ordini religiosi, tanto

che gli stessi uomini di Stato che si professavano laicisti, affidavano

l'educazione dei loro figli ai religiosi. Lo stesso Salvador Madariaga

affermava che "l'opera maestra della Chiesa in Spagna è stato lo sviluppo

di un grande sistema di insegnamento". Ma il problema della scuola

cattolica, oltre all’opposizione da parte del Governo, era il suo costo.

Non aveva, infatti, nessun contributo

dall’Amministrazione, e purtroppo era inaccessibile alle classi popolari.

Bisognava far fronte

alle necessità educative di una società spagnola di 18 milioni di abitanti,

dei quali quindici e mezzo erano braccianti agricoli, e duecento sessanta

mila veramente poveri.

Nel 1920 la Spagna

contava il

52,2 % di analfabeti, la diminuzione rispetto all'anno

1875 era stata dello 0,38%. Secondo le statistiche ufficiali nel 1925

mancavano nella Spagna 10.148 scuole; numero probabilmente molto maggiore

considerando che l’informazione proveniva dallo Stato. Soltanto a Madrid

20.000 bambini in età scolare erano privi di scuola, e molte di esse non

meritavano tale nome.

Uomini di grande

influenza nel mondo culturale, come Unamuno, rilevarono il bisogno

urgente d’istruzione e la necessità di sopprimere questo classismo culturale

esistente nella nazione spagnola. Diceva:

"La nostra società

presenta, rispetto al sapere, le stesse disuguaglianze che nelle terre,

giacché, insieme ad una minoranza di grandi ricchi c'è una moltitudine

immensa di bisognosi; [...]. Ci sono molti che ancora non sanno nemmeno

leggere, altri è come se non sapessero, e poi un piccolo gruppo di isolati

in se stessi, che divorano idee che non possono restituire, consumando

eccessivamente e senza produrre... quelle intelligenze profonde e tenaci che

corrono senza profitto per il prossimo... potrebbero costituire la base

ferma della ricchezza spirituale e della fraternità patrie.

Per questo, c'è bisogno soltanto di un soffio

d'amore capace d’ incanalare le energie oggi disperse, e la convinzione

che non si tratta soltanto di un’opera di misericordia, ma di un dovere di

giustizia, insegnare a chi non sa".

Per Unamuno gli

intellettuali dovevano essere maestri del popolo giacché il monopolio e il

lusso della scienza è una maledizione; "inaridisce i cuori e spegne in

essi la luce della speranza, della carità e della fede".

Giner de los Ríos

auspicava per i maestri una formazione "capace di svegliare nelle loro

anime ...l’ amore a tutte le grandi cose, alla religione, alla natura,

all'arte; una coscienza trasparente per le cose nobili, dignità nei modi,

semplicità, sobrietà, tatto, e infine, quello spirito di educatore che è

capace di rimuovere, come la fede, le montagne, e che porta nel suo seno,

forse come nessun altro, l'avvenire dell'individuo e della patria".

Manuel B. Cossìo

in una conferenza tenuta all'Ateneo di Madrid si lamentava cosí:

"Bisogna essere

profondi nella vita, e se andiamo in profondità vedremo che non significa

avere delle scuole primarie, le 27.000 mal contate che abbiamo, nelle

condizioni che tutti conosciamo, quando per la popolazione spagnola ci

vorrebbero 100.000 ... Si dice che abbiamo dei programmi, e dei programmi

completi, in realtà nei nostri programmi appaiono le applicazioni tecniche,

il canto, la ginnastica, tutto ciò che si possa desiderare, ma voi sapete

che tutto questo nelle nostre scuole, almeno nella loro maggioranza, non

esiste... [Si dice che abbiamo scuole materne e non arrivano a 500 in tutta

la Spagna; che abbiamo scuole per adulti, e funzionano tre, quattro, tutt'al

più cinque... ]Dei locali meglio non parlare. Non si è forse detto

nell'assemblea degli ispettori che ci sono delle scuole in cui il feretro

viene deposto proprio sulla cattedra del maestro prima del funerale?".

Alfredo Calderón:

"Io credo con Giner, con Unamuno e con tutti coloro che qui sanno pensare

e sentire rettamente, che il problema della Spagna è un problema pedagogico,

e che la rigenerazione della patria deve venire dalla scuola".

Andrés Manjón "I

nostri mali provengono in gran parte dall'ignoranza, siamo cattivi perché

non ci è stato insegnato ad essere buoni... l’apatia, la freddezza,

l'indolenza e la trascuratezza sono stati gli insegnamenti che abbiamo

ricevuto".

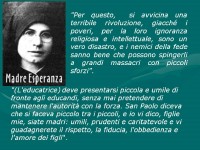

Madre Speranza

non è un’intellettuale, ma una donna pratica che capisce bene il momento

storico in cui vive e la necessità di mettere in pratica tutte queste idee

perché diventino una realtà.

Ciò che di Lei ci

lascia veramente perplessi è la chiarezza di vedute sulla reale situazione

sociale e politica della Spagna in quel 1931; la causa, anche secondo Madre

Speranza, era da attribuire all'ignoranza e alla miseria delle classi umili,

che le rendeva utili strumenti nelle mani dei politicanti e degli anarchici.

Ella va ancora più in

là degli intellettuali e prevede un futuro oscuro:

"Per questo, si

avvicina una terribile rivoluzione, giacché i poveri, per la loro ignoranza

religiosa e intellettuale, sono un vero disastro e i nemici della fede sanno

bene che possono spingerli a grandi massacri con piccoli sforzi".

"Per questo, si

avvicina una terribile rivoluzione, giacché i poveri, per la loro ignoranza

religiosa e intellettuale, sono un vero disastro e i nemici della fede sanno

bene che possono spingerli a grandi massacri con piccoli sforzi".

La visione cristiana

della vita porta Madre Speranza a vedere con chiarezza che il desiderio di

Dio, è contribuire a creare una società nuova, più umana, giusta, cristiana,

e i religiosi dovevano contribuire a questo.

"Sembra, figlie

mie, che i profondi colpi della giustizia divina avrebbero dovuto

commuoverci profondamente, ma, purtroppo, non è stato così, anzi, siamo

convinti che soffriamo un martirio o castigo immeritato, se non imposto. E

con questo, lungi dal disarmare il braccio della giustizia divina, noi

religiosi lo obblighiamo a mandare nuovi flagelli".

Proponeva, perciò, ai

Religiosi, soprattutto alle Ancelle da lei fondate, di rimanere accanto ai

poveri, dando una testimonianza eroica con la loro presenza; mentre con la

fuga, diceva, niente di buono si poteva ottenere e si sarebbero perse molte

occasioni di fare del bene.

"E' doloroso

vedere come, in questi tempi di lotta, molti Religiosi pensano solo a come

potrebbero scampare il pericolo... Chiediamo invece al Signore che ci dia il

coraggio e la forza di non vergognarci... di apparire come amici suoi e che

con tenacia sappiamo difendere la Gloria divina e siamo disposte a soffrire

tutto, senza omettere di insegnare al bambino l'amore che deve a Dio, e che

si abitui a vedere in Lui un Padre pieno di bontà... E' arrivato il momento

di darci pienamente all'esercizio della carità, e in questi momenti sarà un

omaggio di fede e di fiducia alla Divina Provvidenza".

L’interpretazione

sociale e l’opera della Madre Speranza

L’interpretazione

sociale e l’opera della Madre Speranza

Fin dall’anno 1927

aveva sentito la voce del Signore che la spingeva a diffondere la dottrina

dell’Amore Misericordioso, quindi volle offrire la sua vita e tutta la sua

attività per rendere manifesta la misericordia di Dio in mezzo a quella

enorme confusione politica, sociale e pedagogica della sua epoca.

La sua risposta non

si fece aspettare e la notte di Natale del 1930 fonda a Madrid la

Congregazione delle Ancelle dell’Amore Misericordioso, e il 14 aprile del

1931, lo stesso giorno in cui veniva proclamata la 2ª Repubblica,

caratterizzata dalla sua antireligiosità, apre il primo collegio e commenta:

"Quando gli uomini vogliono cacciare Dio dal mondo per odio, Lui vuole

rimanere nel mondo per amore".

Madre Speranza fa un

analisi dei problemi del suo tempo con uno stile puramente evangelico. Lo

stesso stile che Cristo ci insegna nelle parabole della misericordia.

Pensiamo alla parabola del Buon samaritano;

Madre Speranza

|

1. Lo vide

|

vede il bisogno

del suo popolo. |

|

2. Sentì compassione di lui.

|

Sente

compassione, amore e misericordia per questo popolo immerso

nell’ignoranza. |

|

3. Si avvicinò

|

Si avvicina ai

poveri e ai bisognosi |

|

4. Curò le sue ferite.

|

Coprì le loro

necessità più urgenti: amore, pulizia, cibo e istruzione.

|

|

5. Lo caricò su di sé e lo portò in una locanda.

|

Crea dei centri,

con uno stile proprio:

- Spirito di famiglia, dove le suore

debbono essere delle vere madri per gli allievi.

- in un clima di amore, di gioia e

di, affabilità

- ed offre un’ educazione integrale

che arrivi a tutti gli aspetti della persona.

|

Senza risorse

economiche, ma con una fiducia assoluta nella Provvidenza e la certezza che

era questa la volontà di Dio, la Madre Speranza dispiega un’attività

sbalorditiva:

-

All' apertura del primo collegio il 14 aprile

del 1931 seguì a giugno dello stesso anno quello di Alfaro. Nella

provincia di Logroño, acquistò un gran palazzo che disponeva di 150

stanze, un gran piazzale e un orto; qui si aprirono un collegio convitto

ed una scuola, per dare la possibilità ai bambini esterni di

frequentarla insieme con gli interni.

A queste prime

fondazioni ne seguirono altre:

-

Hecho, nei Pirenei, il 19 marzo 1932,;

-

Bilbao nel 1932, con l'appoggio della

signorina María Pilar de Arratia, il cui nome e la cui vita rimarranno

per sempre legati alla Congregazione dell'Amore Misericordioso. Questo

collegio nel 1937 si trasferì all’attuale edificio.

-

Il 29 ottobre 1933 si aprì il collegio di

Larrondo (Biscaglia).

Nel 1933 s’ inaugura el collegio de

Santurce (Biscaglia).

Nel 1934 si apre il collegio de San

Sebastiano,

Nello stesso anno si apre pure il collegio

de Sestao.

Nel 1935 fonda un altro collegio a

Colloto, Asturias, in una regione di minatori, dove la propaganda

comunista e anticristiana era molto forte.

Ancora nel 1935 apre, una casa in

Ochandiano, Alava, da lei chiamata la "casa di tutti" perché dava

rifugio oltre che agli anziani in essa ricoverati, anche a tutti i

poveri che arrivavano; (fu distrutta durante la guerra spagnola).

Nel 1936 si trasferisce a Roma, dove

fonda il primo collegio in Italia, Villa Certosa

Nel 1938 , anche se ha la sua residenza a

Roma, la Madre Speranza apre i collegi di Villava, Pamplona e di

Menagaray, Alava.

Soltanto 4 di

questi collegi hanno in questi momenti un’altra finalità, gli altri

continuano ancora con la loro funzione originaria, e in ognuno di

essi s’imparte un’educazione

regolata

e di qualità ad una media di 380 bambini e bambine, tra i 0 e i 16

anni.

A queste fondazioni

spagnole seguirono quelle in Italia, Todi, Pavia, Genova, Fratta Todina,

Collevalenza, Francenigo, Borsea, Fermo, S. Vittoria in Materano, Vazzola, e

in Germania, Ludwigshafen...

L'ideale educativo di

Madre Speranza, era creare una scuola di qualità per i poveri, ma in quel

panorama sociale si vide costretta ad attendere in primo i bisogni più

urgenti dell'infanzia bisognosa: pulizia, alimentazione, alloggio, abiti di

condotta; tuttavia, l'educazione-istruzione dell’ infanzia e della gioventù

costituì -e costituisce ancora oggi -, la principale opera a cui dedicò la

sua Congregazione:

"Nel mese di

maggio del 1929 capì che doveva realizzarsi la fondazione di una

Congregazione, chiamata Ancelle dell’ Amore Misericordioso, che avrebbe

avuto lo scopo di aprire dei collegi ed educare in essi bambini orfani,

poveri e figli di famiglie numerose e delle classi umili della

società... eliminando da questi collegi tutto ciò che possa conferire

aspetto di asilo... Capì, anche, che in questi collegi i bambini

dovevano ricevere una solida educazione; inoltre, coloro che per la loro

intelligenza fossero capaci, potessero accedere agli studi superiori...

giacché questo, in genere,

non è possibile ai poveri, e molto

meno nella Spagna dove l'educazione del povero è tanto trascurata".

E stabilì nelle

Costituzioni della sua Congregazione che: "Tra le opere di carità in

primo luogo è l’educazione e l'istruzione dell'infanzia bisognosa.

Opera ardua da

realizzare in quel particolare momento storico, ma che avrebbe

caratterizzato il suo Istituto attraverso gli anni.

Ancora nel 1968, in

una delle ultime esortazioni a tutte le Suore della Congregazione, Madre

Speranza affermava:

"Siamo nate per i

poveri e il Signore non permetterà che ci manchi il necessario se noi siamo

fedeli alla nostra vocazione".

L’EDUCAZIONE PER

MADRE SPERANZA

Se ci domandiamo se

M. Speranza è stata una pedagogista, dovremmo risponderci di no. Ella,

infatti, non ha formulato, intenzionalmente, una teoria pedagogica

sistematica; ma, data la sua mentalità pratica, capiva bene che quello che

mancava non erano le teorie, ma le azioni. E nella sua attività ha seguito

dei principi ben precisi che ha lasciato sparsi nelle pagine dei suoi

scritti. Fu perciò sempre una educatrice vivace, geniale ed efficiente.

Se ci domandiamo se

M. Speranza è stata una pedagogista, dovremmo risponderci di no. Ella,

infatti, non ha formulato, intenzionalmente, una teoria pedagogica

sistematica; ma, data la sua mentalità pratica, capiva bene che quello che

mancava non erano le teorie, ma le azioni. E nella sua attività ha seguito

dei principi ben precisi che ha lasciato sparsi nelle pagine dei suoi

scritti. Fu perciò sempre una educatrice vivace, geniale ed efficiente.

Il sistema pedagogico

di M. Speranza è perfettamente in linea con la concezione cristiana

dell'educazione, caratterizzata dalla tendenza all'unità e alla sintesi. La

pedagogia d’ispirazione cristiana, lungi dal menomare la natura umana, la

eleva, la vivifica, la benedice. Essa propone il concetto dell'uomo totale,

uno, con la sua personalità autonoma, con la sua anima immortale e con la

sua aspirazione verso Dio.

Tutti gli

insegnamenti, da quello fisico a quello morale acquistano nuova dignità in

funzione dell'uomo nella sua interezza.

L'educazione morale e

l'educazione religiosa sono inseparabili, giacché l'educazione del carattere

e della volontà, che costituiscono l'educazione morale, non possono essere

durature, complete ed umane se non sono dirette al centro più profondo

dell'uomo, cioè alla sua trasformazione morale-religiosa.

Questo non toglie

valore agli altri insegnamenti, anzi riconosce che i risultati

dell'educazione nei diversi piani: fisico, intellettuale, professionale,

sociale, civico, sessuale, estetico, dipenderanno in gran parte dal

carattere, dalla moralità e dalla religiosità dell'individuo.

E' fondata, quindi,

la preminenza che assume, non soltanto in Madre Speranza, ma in tutta la

pedagogia cattolica, l'educazione morale. Essa viene considerata non un

aspetto dell'educazione da mettere accanto ad altri, ma diventa il fine

stesso dell'educazione.

Dire "educazione

morale", perciò, è una espressione tautologica in quanto l'educare è sempre

un educare alla vita morale e d'altra parte un vivere morale è di per se

stesso un fatto educativo... L'esercizio della moralità ha un ambito segnato

a monte dall'esperienza religiosa e a valle dal comportamento. Quando si

assume, infatti, la prospettiva cristiana della vita, non solo si determina

una precisa scelta etico-religiosa, ma anche pedagogica; poiché il Vangelo

esige una dedizione integrale, così l'educazione deve corrispondere ad una

formazione altrettanto integrale.

Concezione e origine

dell’uomo

Il primo principio

che cerca di fondare Madre Speranza nei suoi scritti é quello dell'origine e

del fine dell'uomo.

L'origine dell'uomo è

Dio che, nella sua infinita bontà, ha creato innumerevoli esseri, superiori

ed inferiori all'uomo, e ad ognuno ha dato una missione particolare.

L'essere umano,

essendo stato creato diverso dagli animali e dagli angeli, è evidente che

porti nella sua stessa struttura la volontà di Dio, che diventa per lui la

sua vocazione. La vocazione primordiale dell'uomo, quindi, è quella di

"essere uomo".

Egli, perciò, non

potrà realizzare pienamente la sua vocazione divina se non realizza in primo

luogo la vocazione umana, cioè lo sviluppo di tutte quelle funzioni o

potenze che Dio ha messo nella sua natura.

La persona sulla

terra ha due fini: un fine primordiale, che é l'unione con Dio, ed un fine

particolare, che è il raggiungimento del fine primordiale in modo tutto

personale, attraverso lo sviluppo di tutte le sue capacità. A questo deve

essere indirizzata l'opera educativa. Cioè dobbiamo crescere.

Il ruolo delle

creature

Dio vuole che

cresciamo in questo mondo e che dilatiamo le capacità del nostro essere per

l'eternità; sono le creature che ci aiutano in questa crescita, noi infatti

ci serviamo di loro.

L'uso delle cose

contribuisce al nostro sviluppo fisico, razionale, intellettuale e morale;

tuttavia l'uomo può servirsi delle cose create non per la propria

costruzione, ma unicamente per la propria soddisfazione. Così il piacere da

mezzo diventa fine. Ecco il male. Anziché progredire nella perfezione l'uomo

si ferma. E' questa la prima tentazione della nostra natura e la più forte

inclinazione. Il male non è nel desiderio della soddisfazione, quanto nel

modo con cui la cerchiamo e nello squilibrio che operiamo in noi per

appagarla.

E così come non

dobbiamo trascurare il soprannaturale per il materiale, nemmeno dobbiamo

tralasciare la parte materiale per quella spirituale. Non siamo né puro

spirito né pura materia, ma l'unione dell'uno e dell'altra.

Questa idea acquista

nelle Lettere della Madre un tono profondamente umano e familiare,

così dice alle Superiore: "Ci sono delle Superiore che rivolgono tutta

l'attenzione alle cure temporali trascurando il profitto spirituale delle

anime. Ci sono altre che, ritenendosi molto spirituali, mettono tutto il

loro interesse nella cura spirituale, lasciando da parte la cura materiale,

abbandonando perfino le malate, e così s'inquietano per le coscienze di

tutte dimenticando la carità".

Quindi, il rapporto

educativo consisterà, secondo Madre Speranza, nell'aiutare gli altri a

raggiungere la perfezione nel grado più alto che i condizionamenti fisici e

psichici permettono, tenendo sempre di vista il fine.

La persona é perfetta

quando ha raggiunto tutte le possibilità di sviluppo. Ma esiste pure una

perfezione relativa in quanto la persona, nella vita, va acquistando diversi

gradi de perfezione; questi fini parziali sono come dei gradini per arrivare

alla perfezione assoluta. La persona si avvicina alla perfezione in modo

graduale e progressivo. Perciò nell’educazione, secondo la M. Speranza, ha

molta importanza la pazienza.

L’educazione é il

raggiungimento della virtù.

L'educazione come

raggiungimento della perfezione si fonda sulla conoscenza di Dio e di noi

stessi:

"La conoscenza di Dio

ci porta direttamente all'amore. La conoscenza di noi stessi ci farà stimare

nella giusta misura ciò che Dio ci ha dato e ci muoverà al ringraziamento e

ad un ulteriore sviluppo".

Anche se la natura

umana possiede questa capacità di perfezionarsi, tuttavia l'uomo rimane

totalmente libero di aderire o meno alla proposta divina.

Di fronte ai numerosi

ostacoli che impediscono o rallentano il progresso della propria formazione,

bisogna rinnovare sempre l'impegno ma senza sforzi disperati che farebbero

desistere, prima o poi, dall'impresa:

"Gli sforzi

violenti non sono mai durevoli, e i presuntuosi si scoraggiano davanti ai

primi fallimenti; per andare avanti é sufficiente un desiderio tranquillo,

sereno e riflessivo, fondato nella conoscenza e nella onnipotenza della

grazia di Dio".

Per la

Madre, la vita é una grande scuola di perfezione, e ci pone in guardia su

due pericoli che potremmo trovare nel nostro cammino: il primo é la

pigrizia, cioè, desiderare di essere perfetti ma rimandare ad un altro

giorno il mettere in pratica i mezzi per raggiungerla. Il secondo é il

disprezzo delle piccole cose; cioè rimanere in attesa delle grandi occasioni

e lasciar perdere quelle piccole che la vita ci offre giorno per giorno.

Ecco dunque che nella

concezione cristiana niente di umano viene perso; non è un trascurare il

temporale per l'eterno, ma è un formarsi per mezzo dei beni temporali ad una

pienezza di vita, la più alta possibile, per l'eternità. Così l'intelligenza

acquista un gran valore perché, essendo il primo principio degli atti umani,

essa ci dice ciò che dobbiamo fare e ciò che dobbiamo evitare in rapporto al

fine ultimo.

La Madre ci presenta

le virtù come delle potenzialità ordinate al bene, come quelle che

potenziano e umanizzano il nostro agire; sono l’aiuto di Dio per illuminare

il nostro intelletto e rafforzare la nostra volontà. Così pure le passioni,

che ben dominate e ben gestite, sono delle forze che ci spingono ad agire.

Il rapporto educativo

Madre Speranza

concepisce l’educazione come un servizio reso al prossimo per amore e con

amore. "Se vi circondate della luce del Signore, sarete voi stesse luce,

e in questa luce divina lavorerete con frutto nella vostra perfezione e in

quella dei bambini a voi affidati. e così come la luce ha due effetti

principali che sono: diffondere intorno il chiarore e il calore, così la

grazia di Dio produce altri due effetti simili: illuminare l'intelletto e

vivificare la volontà".

Madre Speranza

concepisce l’educazione come un servizio reso al prossimo per amore e con

amore. "Se vi circondate della luce del Signore, sarete voi stesse luce,

e in questa luce divina lavorerete con frutto nella vostra perfezione e in

quella dei bambini a voi affidati. e così come la luce ha due effetti

principali che sono: diffondere intorno il chiarore e il calore, così la

grazia di Dio produce altri due effetti simili: illuminare l'intelletto e

vivificare la volontà".

Diceva Andrés

Manjón: Siamo cattivi perché nessuno ci ha insegnato ad essere buoni.

Cioè il bene s’impara.

Madre Speranza viene

ad esprimere la stessa idea quando dice. Noi siamo responsabili di quello

che il povero faccia per ignoranza, per non conoscere Dio; così lo sviluppo

delle capacità intellettuali deve precedere lo sviluppo delle virtù, perché

è compito dell'intelletto presentare il bene alla volontà, affinché questa

lo riconosca e lo accetti come tale. Ma per poter educare bisogna, in

primo luogo, amare, poi testimoniare con la propria condotta

ciò che si vuole insegnare; aiutare gli educandi a conoscere se stessi, le

proprie debolezze e le difficoltà della vita, perché possano vincerle.

Tuttavia non bisogna

esigere troppo dai fanciulli; bisogna saper rispettare il loro passo, saper

farsi piccole tra i piccoli, e per questo è necessaria una grande dosi d’

umiltà:

"(L'educatrice)

deve presentarsi piccola e umile di fronte agli educandi, senza mai

pretendere di mantenere l'autorità con la forza. San Paolo diceva che si

faceva piccolo tra i piccoli, e io vi dico, figlie mie, siate come madri:

umili, prudenti e caritatevole e vi guadagnerete il rispetto, la fiducia,

l'obbedienza e l'amore dei figli".

Virtù che deve

possedere l’educatore

La Madre presenta

così la figura della educatrice:

La Madre presenta

così la figura della educatrice:

Per poter guidare e

dirigere gli altri, dobbiamo avere le virtù di una madre: carità, umiltà,

rettitudine, riservatezza, prudenza; dobbiamo possedere anche altre doti di

carattere, come: l’apertura, la fermezza, la costanza, un vero desiderio

della perfezione delle persone a noi affidate, e perciò dobbiamo saper

vegliare, comandare, istruire, correggere, dirigere, incoraggiare e

consolare. Non meravigliarci mai delle miserie altrui ed accogliere con

amorevolezza i più bisognosi e pieni di difetti. Essere capaci di

riconoscere il proprio errore, e rettificare; perché mai si perde autorità

per tornare indietro quando uno si accorge di avere sbagliato; tuttavia, non

bisogna cambiare facilmente le decisioni prese, perché questo potrebbe

significare mancanza di riflessione e potrebbe generare negli altri

insicurezza e diffidenza.

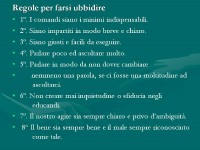

Regole d’oro per

essere ubbiditi dai bambini

E’ necessario:

E’ necessario:

1º. Che i comandi

siano i minimi indispensabili.

2º. Che siano

impartiti in modo breve e chiaro.

3º. Che siano giusti

e facili da eseguire.

4º. Parlare poco ed

ascoltare molto.

5º. Quando parliamo

farlo in modo da non dover cambiare, nemmeno una parola,

se ci fosse una moltitudine ad ascoltarci.

6º. Non creare mai

inquietudine o sfiducia negli educandi.

7º. Il nostro agire

sia sempre chiaro e privo d’ambiguità.

8° Il bene sia sempre

bene e il male sempre riconosciuto come tale.

Per essere ubbidite

bisogna farsi amare, e chi non si prende cura di guadagnare i cuori e si

accontenta di vigilare, comandare, riprendere e castigare, mai sarà una

madre ma una dura signora.

Lo spirito materno,

l’affabilità e l'indulgenza, che sono l’espressione della carità, pervadono

tutta l’opera educativa di M. Speranza; è essenziale sentire come propri i

figli che la Provvidenza ci affida per poter procurare loro il meglio.

Lo spirito materno,

l’affabilità e l'indulgenza, che sono l’espressione della carità, pervadono

tutta l’opera educativa di M. Speranza; è essenziale sentire come propri i

figli che la Provvidenza ci affida per poter procurare loro il meglio.

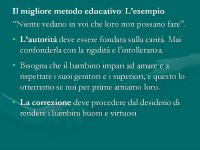

Tuttavia, Il migliore

e il principale dei metodi educativi per la Madre Speranza è l’esempio.

"Niente vedano in voi che loro non possano fare". "I consigli che non vanno

accompagnati dall’esempio nulla valgono".

Spirito di

collaborazione ed aiuto reciproco.

Per Madre

Speranza é molto importante il lavoro in perfetta collaborazione. "Il

saggio che pretende bastare a se stesso si impiccolisce fino al suo scarso

valore individuale e non vede se non a metà".

Quindi, non soltanto,

dobbiamo accogliere bene i consigli che ci vengono dati, ma perfino bisogna

cercarli con umiltà e desiderio di metterli in pratica, senza dimenticare

mai che la presunzione offusca l’intelligenza. "E il Signore lo permette,

dice la Madre, perché ricorriamo al parere di quelli che vedono ciò

che noi non vediamo ed ascoltiamo i loro consigli". la Madre, perciò,

consiglia a tutti noi di aprirci al dialogo fraterno e ad una sana

collaborazione per non disperdere le forze.

L’autorità e le

correzioni

L’autorità deve

essere sempre fondata sulla carità e sulla mansuetudine. Inoltre non bisogna

mai confonderla con la rigidità e l’intolleranza. Il malumore, l’ira,

l’egoismo, l’orgoglio, l’amor proprio mai hanno degli effetti positivi.

L’autorità deve

essere sempre fondata sulla carità e sulla mansuetudine. Inoltre non bisogna

mai confonderla con la rigidità e l’intolleranza. Il malumore, l’ira,

l’egoismo, l’orgoglio, l’amor proprio mai hanno degli effetti positivi.

In primo luogo

bisogna far nascere nel bambino un grande rispetto per l'autorità di Dio,

perché l'autorità è un attributo che corrisponde a colui che è autore e

l’Autore per eccellenza è Dio.

Nello stesso tempo

bisogna che il bambino impari ad amare e a rispettare i suoi genitori e i

superiori, e questo lo otterremo se noi per prime amiamo loro.

Nell’educazione la

correzione é inevitabile.

La correzione deve

procedere dal desiderio di rendere i bambini buoni e virtuosi; perciò è

necessario reprimere l'ira, tanto interna quanto esterna e usare grande

benignità. Prima di giudicare l'operato di un educando bisogna considerare

bene non soltanto l'opera in sé, ma anche l'intenzione con cui è stata

compiuta: "Se l'opera è buona, è un errore prenderla per cattiva, se è

dubbiosa non bisogna attribuirla al vizio, e se veramente è cattiva, vedi

come puoi salvare l'intenzione e attribuirla alla fragilità, all’ignoranza e

alla debolezza".

Per fare una

correzione, la Madre considera una serie di elementi che deve tener

presenti colui che la fa: La correzione anzi tutto é un atto di misericordia

il cui fine é rendere migliore all’altro. Tenendo presente che le virtù che

devono presiedere la relazione educativa sono la carità, il rispetto,

l’affabilità e la condiscendenza , nel correggere bisognerà:

-

correggere soltanto quando si ha l’animo

sereno e lo spirito tranquillo e reprimere l’ira, tanto interna come

esterna. Perciò é consigliabile aspettare che il fuoco dell’impetuosità

sia passato e che la pace e la serenità si siano ristabilite nel nostro

animo;

-

prendere le cose con pazienza, pregare e

ammonire con carità;

-

tener in conto non soltanto l’azione ma

anche l’intenzione, e se questa é buona, attribuire l’azione alla

fragilità, all’ignoranza o alla debolezza.

-

usare la più squisita prudenza, perché

l’imprudenza fa perdere ad ogni azione il suo merito;

-

evitare l’irritazione, le minacciare e gli

insulti, le parole poco educate... E’ tanto facile gridare e

castigare, che per farlo non abbiamo bisogno di maestri, perché

lo portiamo nella nostra natura;

-

molte volte non é buono correggere nello

stesso momento in cui si vede lo sbaglio, perché si impedisce all’altro

di accorgersi da solo del proprio errore. (con i bambini piccoli la

correzione é meglio farla subito, perché possono dimenticare il motiv

della correzione).

La correzione è un

dovere sacro che non bisogna trascurare per nessun motivo: La vera

madre accetta tutto, veglia su tutto e cerca di rendere forte lo spirito dei

figli. E' cosciente che l'autorità non la trasforma in una nuova creatura e

perciò anche lei è capace di sbagliare... per questo non si meraviglia

dei difetti altrui, e con uno sguardo materno e costante segue i suoi figli

rendendosi conto ... perfino dei più piccoli atteggiamenti della loro

condotta. Il castigo e la correzione infondono saggezza, mentre il

bambino abbandonato al proprio capriccio è simile ad un cavallo indomito che

sprofonda nel precipizio. Ma una volta corretto il bambino di un difetto,

non bisogna ricordarglielo più, perché la correzione non è né un insulto, né

un oltraggio, ma un atto di carità.

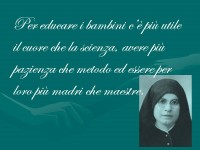

Perciò, - conclude -

penso che per educare i bambini c’è più utile il cuore che la scienza, avere

più pazienza che metodo ed essere per loro più madri che maestre.

PANORAMICA POLITICA, SOCIALE E RELIGIOSA

"Per questo, si

avvicina una terribile rivoluzione, giacché i poveri, per la loro ignoranza

religiosa e intellettuale, sono un vero disastro e i nemici della fede sanno

bene che possono spingerli a grandi massacri con piccoli sforzi".